教採合格したみなさんにとって、着任する4月までは貴重な自由時間になります。

今回は、そんな自由時間に「教師生活に役立つ教養を少しでも高めたい!」と考えている方に向けて

若手&新任教師が

着任までに読むべき

「おすすめ本」

をご紹介します。

今回、本をおすすめするにあたって

- 筆者が実際に読んで「良かった」と感じた本

- 教師が知って損のない「知識」や「ノウハウ」が得られる本

- 教育初心者でも身構えずに向き合える「読みやすい」本

を中心に選ぶと同時に、私個人の印象に終始してしまわないよう

- レビューでの高評価(複数評価があり★4つ以上)

- 同僚教師の評判が良い

- XなどSNSでの評判が良い

など、一般的な評価・評判も取り入れて紹介しているので、安心して手にしてください。

目次

- 1 教師なら読むべき!「仕事の特性」「心の姿勢」を学べる本

- 2 新任教師なら読んでおきたい「教職入門書」的な本

- 3 やっぱり読むべき?学級経営や児童対応のノウハウ本

- 4 新任教師が「働き方改革」を着任初日から実践できる本

- 5 学校教育の「ICT化」の荒波に備える本

- 6 教師が対応に苦労する「発達障害」への理解を深める本

- 7 「道徳授業」への不安を吹き飛ばす入門本

- 8 教師である前に「新時代に働く者として必要な教養」を学べる本

- 9 安く&たくさん本を読むなら「Kindle Unlimited」

- 10 読書は面倒くさい…時間が無い…なら「オーディオブック」

- 11 まとめ:読書は「ほどほど」に…新任教師は「心の姿勢」が大切!

教師なら読むべき!「仕事の特性」「心の姿勢」を学べる本

まずは私の経験上、新任教師や若い教師に最も大切だと考えている

教師の「仕事の特性」

あるべき「心の姿勢」

について学べる本をご紹介します。

教師として上手く立ち回るために役立つ知識や技術が「流行」なら、教師業の特性や心の姿勢 は「不易」と言えるでしょう。

近年、教師の厳しい労働環境を改善させようという流れの中で、勢い余って仕事を必要以上に事務的に片づけてしまうことがあります。そんな今だからこそ、自分の中に教師業への理解や教師としてあるべき姿勢を心に忍ばせておきたいものです。

① 教師力を磨く-若手教師が伸びる「10」のすすめ

この本を読めば、卒業後も教え子から慕われる仲島正教先生の実体験を通して

教師としてあるべき

「心の姿勢」

を学べます。

それぞれに悩みや苦しみを抱えた子どもたちを元気づけ、気持を前向きにさせ、学級がひとつになっていく…そんな仲島学級のエピソードの数々に感動の涙を抑えられません。

教師を目指される方、着任前の新任教師、また教師生活に慣れてしまい初心の志を忘れかけているかも・・・しれない方に読んでもらいたい一冊です。

② 教師は学校をあきらめない!

学校教育を含めた「教育の目的」を実現するために

教師が大切にすべきこと

が書かれています。

現役の中学校教師によって書かれた熱のこもった文章に惹きつけられ、教師経験者なら誰もが心当たりのある問題事象とその対応・考え方に共感と納得の連続。

マスコミを中心に発せられる学校現場への批判の嵐を忘れ、教育への前向きな気持ち、そして教師として働くことへの誇りを持たせてくれることでしょう。

③ まんがで知るシリーズ

マンガで気軽に読みたい・・・という人はモチロン、そうでない人にも・・・

と言いたいくらいオススメな本。

特に、教職経験の無い方には「着任前の研修書」として優れた内容になっています。

まずはコチラ

「まんがで知る”教師”の学び(全3巻)」

では、「教師は生涯かけて教師になる」という教師観をベースに、マンガの中で描かれているある教師の日常生活を通して

教師業の全体像と

着任前から知っておくと

便利なこと

を無理なくバランス良く学べます。

教師である主人公が仕事での課題にブチあたり解決していく・・・というストーリーの中で、教師にも求められるビジネススキルや考え方等が取りあげられている点が、たくさんの読者に評価されています。

公務員である教職員がつくる、独特な「保守的な空気感」もリアルに描かれています。

このシリーズは以下の3部で構成されています。

- 1巻:教師は一生かかって教師になる

- 2巻:アクティブラーニングとは何か

- 3巻:学校と社会の幸福論

個人的には1巻と3巻がオススメです。

そして、もうひとつ

「まんがで知る”未来”への学び(全3巻)」

先にご紹介した「まんがで知る教師の学び」に続くシリーズ版で

これからの公教育を担う「あなた」が

知っておくべき基礎知識

をサクっと学べます。

コチラも3部構成で、各巻は以下のテーマで書かれています。

- 部活動と教育課程-教育課程とは何か

- 学習指導要領-社会に開かれた教育課程

- 新しい時代に求められる資質・能力-学習の基盤となる資質・能力

- 社会の変化-学び続ける力

- 学ぶ意義の明確化-なぜ学び、どういった力が身に付くのか

- 学習者の視点-教える側から学習する側へ

- 学習評価の充実-相互評価と自己評価

- 問題発見解決能力-持続可能な社会づくりの担い手を育む

- 今までの常識を疑う-経済活動とは何か

- 対話によって知識を生み出す-STEAM人材のマインドセット

- 自分の箱を飛び出す-持続可能な開発目標と大人の行動

- 自分事として考える-社会情動的スキルと特別活動

- 対立を克服する-理念の共有

- 他者のよさを認める-謙虚さと好奇心

- 楽しんで学ぶ-よき学び手となる資質

- 仲間への感謝と信頼の気持ちを持つ-温かいコミュニケーション

- 問い見いだす-自ら課題や問いを見いだすことの意義

- 情報を活用する-資質・能力の視点で見直す教科の学習

- 協働して学ぶ-協働的な学びを促すタブレット型端末

- 責任を持って行動する-ますます高度になる教師の専門性

- 社会のために自分の能力を活かす-優秀な人たちが重視していること

- ものを創り出す-変わった人物を尊重する価値観

- 相手の行動や考え方から学ぶ-ほかの人の役に立ちたいという考え方

- 未来を自ら生み出す-未来への学び

新任教師なら読んでおきたい「教職入門書」的な本

特に新卒で講師経験の無い新任教師は、着任直後は「初めて」の連続。

それでも、授業を始め様々な場面をひとりで乗り切ることが求められるだけに、着任前の不安感は想像を超えるものがあるでしょう。

そのような

着任前の不安を払拭できる

「教職入門書」的な良書

をご紹介しておきます。

⑤ 学級経営の心得-担任の不安が自信に変わる150のメソッド

元教員YouTuberの中でも頭ひとつ抜けた存在の 宮澤悠維(みやざわゆうい)氏 が執筆した学級経営のバイブル本。

とにかく、レビューの評価が高いです。

宮澤先生の理論は奇をてらったものではなく王道的(標準的)なものなので、どこの自治体のどの学校でも使えます。

この本を読めば、誰にでも違和感なく活用できる

教師にとって必要な

マインドセットやノウハウ

150個!

を学べます。

内容は

- 第1章:学級担任の心得

- 第2章:学級経営の原則

- 第3章:学級経営の技法

に分けられていて、さまざまな学級経営シーンを想定して、それぞれに必要な考え方がわかりやすく書かれています。

若手からベテランまで全ての教師を対象にした本ですが、初任から学級を任せられる小学校教師にとっては着任前から一読しておいて損のない一冊。

⑥ 教員1年目の教科書-初任者でもバリバリ活躍したい!教師のための心得

こちらは、公立学校に勤められている現役教師・土居正博先生によって書かれた「新任教師」に向けて書かれた本。

ご自身の経験を振り返られて

「初任の時に知っておきたかった…」

と感じたことをまとめられています。

学級経営・学級作り、保護者対応、同僚や管理職との付き合い方・・・さらにはスキルアップまで、教師の仕事を「70項目」に分類して分かりやすく説明してくれています。

個人的に、この本の良いところは

- 失敗例を具体的に示してくれている点

- 辞めたいと思う気持ちへの向き合い方にも触れている点

だと思います。

先にイバラの道を進んだ先輩教師の貴重な経験値を、この本から効率良くいただいちゃいましょう!

⑦ 教師のNG思考

この本を読めば

教師として

”してはいけない”

6つの考え方

を具体例とあわせて学べます。

教育に絶対的な正解はありません。しかし、避けるべき不正解はあります。

この一文には、教職経験者なら誰もが同意するでしょう。

教師は着任したその日から「ほぼ一人前の」の動きが期待されます。特に学級経営がスタートすれば、自分で判断・行動しなければならない瞬間の連続。

そんな時に、星の数ほどある正解を知っていることよりも

タブーを6つ

知っている

ほうが、新任教師の皆さんにとって「分かりやすい判断基準」になり、役に立つハズ。

- 着任までの心の準備に・・・

- 着任してからの活動指針に・・・

教師になるなら1度は読んでおいて損のない一冊です。

やっぱり読むべき?学級経営や児童対応のノウハウ本

と考えている私も、入職前はもちろん、入職後も学級経営や児童対応に関する本は読んでいます。

読んだこと全て役立つワケではないですが、知識や技術を「役立ちそうなカード」として予めもっておくだけでも、着任時の安心度が違いますよ!

⑧ 向山先生著「〇〇法則」シリーズ

「〇〇法則」シリーズとは、本ブログが勝手に名付けたものですが・・・(笑)

数ある学級経営に関する本の中でも、今からご紹介する2冊の知名度と支持の高さは相当なもの。教壇に立つための原理原則・基礎基本だと思って、ぜひ読んでいただきたいです。

まず1冊めがコチラ

「授業の腕を上げる法則」

この本は、TOSSで有名な向山洋一先生によって書かれた本で

授業を含めた

学級経営を進める上で

基本的かつ重要な技術

が分かりやすくまとめられています。

私は、TOSSセミナーへの参加経験はありませんし、TOSS推しの教職経験者でもありません。

それでもこの本は

授業を中心とする

学級経営のバイブル

と言っても言い過ぎではありません。

特に、第一章「授業の原則」に書かれた10の原則 は、教師が児童・生徒とコミュニケーションを取るのに必要な基本技術が、分かりやすく具体的に書かれています。

新任教師の皆さんは、入職前に 第一章「授業の原則」だけでも、読まれることをおすすめします。

そして2冊め。

「子供を動かす法則」

こちらも先にご紹介した「授業の腕をあげる法則」と同様、多くの教師の学級経営を支え続けている

学級経営のバイブル的

存在の本

です。

子どもを進むべき方向へ動かすためのコツが、わかりやすく具体的に書かれています。

正直な話「愛情」や「つながり」も大切ですが、それだけでは子どもたちに「学び」を保障することはできません。

楽しいだけじゃない、充実した学級経営を実現させるためにも「授業の腕をあげる法則」とともに、全教師必読の書 と言えるでしょう。

⑨ むずかしい学級の空気をかえる「楽級経営」

新任教師のみなさん!

「初年は先輩方がイロイロと気にかけてくださるだろうし、人事もそれなりに考えてもらえるはず・・・」

なんて思っていませんか?

悲しいコトですが、新任教師でも 対応の超難しい学級や児童に向き合う覚悟は必須 です。

そこで、みなさんにオススメする本が、困難校が多いことで有名な大阪市の公立小学校で活躍されている松下隼司先生によって書かれたコチラの本。

新任の頃は怒鳴ってばかりで疲れ果てていた?松下先生が、難しい学級(児童)に向き合い続けて培ってこられた「楽級経営」のコツ

厳しい状況を好転させる

学級経営のツボ

を学べます。

学級経営でよくある44の厳しい状況になりやすいシーンを

- マインドセット

- 新年度準備

- 学級作り

- 保護者対応

- 行事指導

の5つに分け、トラブルにならないための「予防」やトラブルになった時の「対応」について、わかりやすく示してくれています。

特に

- 学級開き直後に撮影する全体写真の撮られ方

- 掃除時間に遅れずに担当場所へ行かせる方法

- 帰りの用意をスムーズにさせる方法

などは、常に子ども目線で考えて学級経営をされている松下先生の発想が活かされていて、目からウロコでした。

厳しい環境に置かれてから・・・では遅いですよ!

⑩ 学級づくりに自信が持てるちょこっとスキル

最近、多くの若手教師を中心に評判が高まっている学級経営のノウハウ本がこちら。

Youtubeの「みんなの教育技術チャンネル」で活躍されている高橋朋彦先生と、菊池省三先生が主宰する「菊池道場」の岩手支部長で、SNSでも多くのフォロワーを持つ古舘良純先生の共著。

公立学校の現役教師のお二人が

現場で培った最新ノウハウ

が書かれています。

本書には、「朝の会」「給食」「掃除」などの学校生活での場面ごとに「子どもたちを成長させるためのスキル」が見開き2ページで紹介されています。

写真等の資料が豊富な上、紹介スキルの背景にある考え方も示されているので、着任前の新任教師や経験の浅い若手教師がスキルの目的や理由を理解しながら読むことができます。

きっと、学級経営でのピンチを救ってくれる「ちょこっとスキル」に出会えるハズ。

⑪ 子どものためのルールブック-あたりまえだけと、とても大切なこと

「どうして宿題をしなければいけないのですか?」

「どうして整理整頓をしなければならないのですか?」

といった、

学校生活でよくある50のルール・常識への疑問に対する答え

が書かれています。

分かっているけど、なかなか言葉としてうまく伝えられない・・・

そのようなことについて分かりやすく解説されているので、ルールや常識のひとつひとつに意味や価値があることを理解できます。そして、自信を持って子どもたちにルールや常識を守ることの意義を伝え、求められるようになることでしょう。

次にご紹介している、子ども向け「みんなのためのルールブック~」とは違って、筆者の教師としての実体験を交えて詳しく説明されています。

そして、あわせて手にしておきたい本がコチラ。

みんなのためのルールブック

あたりまえだけと、とても大切なこと

ベストセラーとなった、先述の本「子どものためのルールブック-あたりまえだけど、とても大切なこと」の子ども向けのバージョン。

低学年の子どもでも読めるよう、各ルールへの説明が100文字前後の文章と大きな挿絵で表現されています。やさしいしい言葉で理解しやすい説明をするヒントを得られるという点で、これから子どもたちと触れ合う新任教師のみなさんにオススメできる1冊。

私は、自分で読んだ後に学級文庫として置いていますが、よく読まれているので擦り切れてボロボロになる度に追加購入しています。

新任教師が「働き方改革」を着任初日から実践できる本

次に、Twitterの教師界隈を中心に高く評価されている「働き方改革」に関する本をご紹介しておきます。

⑫ 教師力が高まるちょこっと時短・働き方スキル

思ったように進められることができず

デキル先輩に

仕事のノウハウについて

相談するイメージ

で読める本。

- 01 登校と下校を把握する「靴箱チェック」

- 02 教室のきれいを保つ「ごみ箱は前」

- 03 自分たちで解決する「画鋲の集合場所」

- 04 教師の放課後時間を生み出す「子ども主体の整理整頓」

- 05 大掃除を最小限にする「小ぼうき活用」

というような、具体的な学校での生活シーンで使えるノウハウが60個書かれています。

早く帰るためではなく、時間内でいかに子ども達にとって実りのある活動をさせられるか・・・それぞれの項目の中に教師としての仕事を愉しまれている様子がうかがえるような内容で、学級の様子が目に浮かびます。

ベテラン教員も「働き方改革」の流れに乗るために読んでおきたい一冊。

⑬ さる先生の「全部やろうはバカやろう」シリーズ

この本は、SNSで多くの現役教師から支持を得ている「さる先生」こと坂本良晶先生(元京都府公立小学校教諭・Canva Japan Canva Education Senior Manager)によって書かれた

「働き方改革」に関する本

です。

2冊ありますが、上の青色の本が初版の本で、下の緑色の本が後に新刊された「図解版&実践版」です。

というのが率直なワタクシの感想。

内容は、教育効果を落とさずに仕事量を減らす…といった「仕事の生産性を高めるための考え方」と、基本的に定時退勤をされている著者の「実践」が具体的に書かれています。

よくある「ムダな書類を減らすべき」とか「部活動をなくせ」といった制度の問題ではなく

- 職員室や教室の環境

- 掲示物の処理

- テストの処理

など、教師の日常業務ついて「新任教師でもできる改善策」が、考え方とともに書かれています。

また、学級経営のコツについても「オセロ」に例えて、経験のない新任教師でもイメージできるよう簡潔に解説されています。

「児童生徒への接し方」や「教師業の本質」への基本的な部分への理解を深めるという意味で、この後に紹介する本と合わせで読まれれば、着任後の好スタートを切るための良い準備になるでしょう。

学校教育の「ICT化」の荒波に備える本

「GIGAスクール構想」は、着々と…ではなく、強引にほぼ研修ナシの現場丸投げで進んでいます。先輩教師のみなさんも悪戦苦闘の状態です。

そんな荒波の中で「これ読んどけば新任教師としては満点!」という本をご紹介します。

⑭ ー教師のこんなことしたい! を実現できるーICT”超かんたん”スキル

講師経験が豊富だったりして、ある程度ICTを活用した授業イメージは立つけど「イマイチ使いこなせていない・・・」という実感のある方にはこちらの本がオススメ。

という悩みを解決してくれるのがこの本です。

例えば

というような「現役教師がよく抱く」疑問や悩み

29種類

に対する答えが載っています。

職員室や教室など・・・辞書的にそばに置いておきたい本ですね。

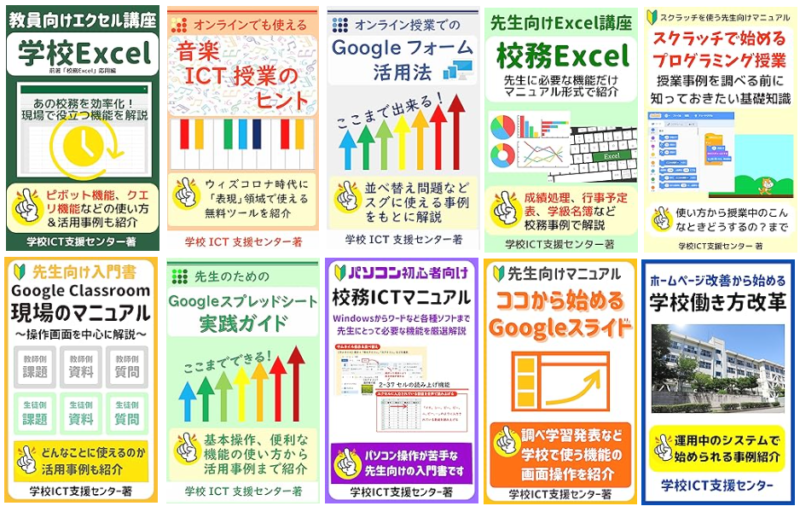

⑮ 学校ICT支援センターシリーズ(Kindle限定)

※上の写真をクリックすると各書籍の詳細を確認できます

これら10冊の本は、学校ICT化に向き合う教員のために作られた本。

かなり初心者向けです

そして全てAmazonによる電子書籍「Kindle」で読めます。

一般書籍よりは情報量が少なめですが、逆にそれだけ基本的な事柄に集約して編集されていると言えます。

しかも「Kindle Unlimited」の1ヵ月無料体験を活用すれば

▼全部”無料”で読めます!▼

つまり、教師の仕事に必要はICTに関する基本的な知識を「無料」でゲットできるということ。

お金をできるだけ使わずに準備したい方にはもってこい。

無料でできるので、やってみて損することはありません。

もしこれらの本を読まれるなら

- KindleUnlimitedをスタートする(始めの30日間は体験期間で無料)。

- 無料期間内これらの書籍をスマホで読む。

- KindleUnlimitedを継続するならそのまま。無料体験期間内で退会するなら、退会後に必要に感じた書籍だけ購入。

という手順で進めてください。

KindleUnlimitedのスタート方法やサービス内容、またココで紹介した以外のKindleUnlimitedで読める教育本については、コチラの記事をご覧ください。

教師が対応に苦労する「発達障害」への理解を深める本

教師が担任して苦労することのひとつが、発達障害を持つ子どもたちへの対応です。

現代の教育現場で安定した学級経営を実現するためには

独特の感性と行動パターンを持つ発達障害を持つ子への理解

が欠かせません。

講師経験が無い新任教師でも理解しやすいよう、理屈っぽくなりすぎない本を中心に選びました。

⑯ 発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル

なかなか思うように動いてくれない発達障害の子どもたちは、子ども自身が困っています。まずはそのことに気づき、理解し、寄り添えるようになるための方法が詰まった本。

4コマ漫画で示された発達障害の子が周りを困らせる事例について、筆者の経験をもとにした「声掛け」の事例が書かれています。

示された事例も対応も具体的なので、読んでいて場面を想像しやすい。しかも対応もイメージしやすい。

現役教師だけでなく、これから教壇に立つ方にも即戦力になる情報が満載。

きっと、教師生活の中で避けることのできない戸惑いや苦労を取り除いてくれることでしょう。

⑰ 特別支援学校の先生が教える 発達障害&グレーゾーンの子どもの才能を伸ばす育て方

忘れ物が多い… 会話が苦手…癇癪、暴言や暴力がある…こだわりが強い…発達障害&グレーゾーンの子どもの子育ては大変です(Amazon解説より)。

日々子どもたちと向き合って仕事をしている教員も同じ思いです。

特に「発達障害の特性が見られるものの、診断基準には満たない状態」であるグレーゾーンの子どもたちの対応は公的支援も受けにくく、担任がひとりで振り回されることが多いです。

担任になり、事が起こり・・・「誰かに相談したい・・・」となる前に、特別支援学校に勤務している専門家からのアドバイスを学んでおきましょう。

⑱ ケーキの切れない非行少年たち

学校という地域の子どもたち全てを受け入れる現場で働く以上、絶対に知っておくべき現実のひとつ

発達・知的障害と

非行の関係

を実話例を通して包み隠さず学べる貴重な本。

40万冊以上増版されている超ベストセラーで、Amazonレビューも3000件超え&5段階中「4.3」(2022年12月15日現在)という超高評価。

いじめ、性犯罪、殺人、児童虐待・・・思春期以降にこういった反社会的行動を取ってしまう人たちの多くは、生まれ持った障害に適切な対処をされぬまま苦しみ続ける人生を歩んでいます。

教師であれば必ず出会う「学校で誰が対応してもどうにもならない子どもたち」の多くが彼らなのです。

その時に、少しでも彼らを正しく理解して良い方向で対応できるよう、誰も教えてくれない現実を本書から学んでおきましょう。

「1日5分で日本を変える」というタイトルで、学校現場で誰でもできる具体的な実践も、この本の中で提案されています。

これから教師になる皆さんはモチロン、現場の教師にとっても貴重な学びになることでしょう。

ちなみにこの本はマンガ化(全5巻)もされています。

しかも、電子書籍の「Kindle Unlimited」で、無料体験期間(30日)の間でなら「1巻」をお手元のスマホを使って「無料」で読むことができます。

マンガのほうがストーリー仕立てで読み進めらて分かりやすいので、まずはマンガ版を1巻だけでも無料で読んでみてはどうでしょうか。

「道徳授業」への不安を吹き飛ばす入門本

新任教師の皆さんは、道徳科の授業を4月からやれる自信はありますか?

基本的に私は「新任教師は教科指導に関する準備は要らない」と思うのですが「道徳」はそうはいきません。

なぜなら

これは、教師から結論を教えず、子どもたちの経験や価値観に基づく発言から答えを導き出す…という道徳授業の性質上、仕方のないことではあります。しかし、そのことが多くの現役教師を悩ませているのが現実。

そこで

「最低でも60点の道徳授業」ができるようになる入門書的なおすすめ本を2冊

ご紹介します。

なんて思わないでください。

ベテラン教師ですら、道徳で60点の授業をコンスタントにやれる人はほとんどいません。

新任教師のみなさんはまず、道徳授業をする上で最も重要なポイントへの理解を深めて「60点」の授業をコンスタントにできるよう、頑張ってくださいね。

どちらも、道徳授業の入門書としてだけでなく「バイブル」として、長らく愛用できる本だと自信をもってオススメできます。

⑲ 島恒生・吉永幸司のみんなでつくる「考え、議論する道徳」

文部科学省が設置した専門会の委員を務めるだけでなく、日本文教出版の教科書編纂の中心となった畿央大学の島恒生先生が、国語指導で有名な吉永幸司先生とコラボして著作した「道徳授業の入門書」です。

「氷山」に例えられた道徳授業のねらいとなる「道徳性」に関する解説は目からウロコ。これは島先生の著書でないと触れることのできない説明です。

また、実際に道徳の教科書でよく使われる「定番教材」を扱った授業展開例と板書例が11時間分示されているので、道徳授業の進め方を学ぶことができますよ。

⑳ 加藤宣行の道徳授業実況中継

多くの道徳指導に関する名著を執筆されるだけでなく、現役小学校教諭として日々実践をされている筑波大学付属小学校の教諭の加藤宣行先生による「道徳授業の入門書」です。

この本では前半に

- 導入

- 発問

- 終末

- 板書

- ノート

- 評価

に関する解説を、それぞれ見開き2ページで分かりやすく解説しています。

特に注目なのは「発問」に関するページ。

子どもにありがちな「浅い発言」を深く掘り下げていくための「問い返し」のコツが丁寧に書かれています。

本の後ろ8割は、定番の道徳教材を使った加藤先生の授業をそのまま文章におこした「実況中継」で占められています。しかも、その数10回分!

さらに、板書だけでなく、子どもたちが書いたノートの実物を加藤先生の評価や解説付きで掲載されています。

道徳授業をイチから学びたい方にはぜひオススメしたい一冊です。

教師である前に「新時代に働く者として必要な教養」を学べる本

最後に「+α」の本を3冊ご紹介します。

個人的な意見ですが、皆さんにはココまでにご紹介した教育本よりもこれら「+α」の3冊を読んでいただきたい・・・という想いがあります。

なぜなら

公立学校教員の世界で「イケてる教師」と評価される方々の多くは、ビジネスを中心とした「教育以外の世界」から学んだことを公教育の場で活用しています。

公教育の場にいるからこそ、外の世界にも目を向け、これから時代で活躍し続けるためのヒントを学んでください。

+① ゼローなにもない自分に小さなイチを足していく

この本は、実業家として有名な「ホリエモン」こと、堀江貴文氏によって書かれた本です。

堀江氏は、教育界にいる私たちには「異端児」のイメージが強く、好きになれない方が多いですね。

そして、以下のようなコトについて考え、学ぶキッカケを持つことができるでしょう。

- コツコツと積み重ねる「努力」の大切さ

- 長い人生の中で「働く」ことの意味

- 働く上で「大切にするべき」コト

堀江氏は「日本の学校教育はムダだ」と主張されている一方で、小学生時代のある担任の先生には、強い敬意と感謝の気持ちを持たれています。本書に書かれたその先生とのエピソードからは、学級に1人はいるホリエモンタイプ「異端児」の気持ちを知ることもできます。

そういう意味でも、私たち教師にとって「必読の書」と言えるでしょう。

今ならこの本は、Amazon「 Audibleの”30日間無料体験”」を利用すれば、無料でゲットできます。詳しくはこちらからどうぞ。

+② 嫌われる勇気-自己啓発の源流「アドラー」の教え

今、多くの人に注目・支持されている「アドラー心理学」を解説した本です。

内容は、ある青年が

「どうすれば人生を幸せに生きることができるのか」

という悩みを、哲人に相談している様子が「対話形式」で書かれています。

なので、2人の対話を追いながら、読み進めているうちに「アドラー心理学の考え方」を学べます。

この本は、数あるアドラー心理学の本の中でも、TwitterなどのSNSを中心に話題になることが多い本です。Amazon.comでのレビュー数は「1万件」を超え、評価の平均も5段階中の「4.4」と非常に高いです。

教師でなくとも社会人の教養のひとつとして、ぜひ一度読んでおきたい本です。

今ならこの本は、Amazon「 Audibleの”30日間無料体験”」を利用すれば、無料でゲットできます。詳しくはこちらからどうぞ。

+③ 2040年の未来予測

子どもたちに「未来について」話せる先生になる・・・

同時に、未来を見据えて自分の身の振り方を考えていける社会人でもありたくないですか?

最新の科学技術に詳しい人には今更感のある話のようですが、教育現場で生きる教師にとっては、とても学びになり、ワクワクする話が盛り沢山の一冊。

日本は先進国の中で教育も含めた社会のICT化が遅れていることは有名な話。

だからこそ、これから世の中がどうなるのかを知ることは、日本の公教育を担っていく教員として大切な事だと思いませんか?

今ならこの本は、Amazon「 Audibleの”30日間無料体験”」を利用すれば、無料でゲットできます。詳しくはこちらからどうぞ。

安く&たくさん本を読むなら「Kindle Unlimited」

本を読むのには当然お金が掛かります。

そんな方にオススメなのが

です。

「KindleUnlimited」とは Amazonが展開している電子書籍の「定額読み放題サービス」のことです。

- 月額980円

- 初回の30日間は無料(無料期間中の退会可能)※現在3か月199円の特別キャンペーン中

- スマホと時間さえあれば無制限に本を読める

- スマホで読めるので荷物にならない

という超オトクなサービスです。

教育はモチロン、経済、文化、小説・実用書・ビジネス書・マンガなど、あらゆる分野に和書のみでも合計12万点以上のタイトルが読めます。教科や指導の知識だけでなく、幅広い教養が求められる教師にはありがたいですね。

定額読み放題なので 本屋で立ち読みをする感覚で本を読み漁る ことができます。

何よりうれしいのが「無料体験期間」(入会日から30日間)があることです。

始めてみて「自分には合わないかな?」と思ったら、お試し期間の間に退会すれば料金は一切掛かりません。

まずは無料体験期間だけ利用してみてください。

▼コチラの記事では「KindleUnlimited」で読めるオススメ教育本の一例を紹介しています。

読書は面倒くさい…時間が無い…なら「オーディオブック」

読書の大切さは分かってはいるけれども

という方にオススメなのが

「オーディオブック」

です。

「オーディオブック」とは

のことです。

端末はスマホ、タブレットに対応しているので、アプリや本のデータをダウンロードをしてしまえば、いつでもどこでも聴いて読書ができます。

なので

- トイレや風呂に入りながら

- 疲れた目を休めながら

- 歩いて前を見ながら

- 車を運転しながら

- 満員電車で押しつぶされそうになりながら

といった、いわゆる「ながら読書」ができます。

最近、この「オーディオブック」の利用者が増えてきています。

そして、各オーディオブックのサービスにも「1か月の無料体験期間」があります。

興味のある方は、ぜひ下の記事で「オーディオブック」についてチェックしてみてください。

▼オーディオブック(30日間無料お試し期間あり)について知りたい方はこちら!

まとめ:読書は「ほどほど」に…新任教師は「心の姿勢」が大切!

新任教師は4月から入るの未知の世界に期待と不安が交錯します。

- ブラック公務員・・・

- 学級崩壊・・・

- モンスターペアレンツ・・・

- 言うコトを聞かない子ども・・・

- 先輩教師からのパワハラ・・・

そんな不安を少しでも和らげ、少しでも良い形で教師人生をスタートさせられるよう、教育に関する知識を学ぶために本を読む・・・

それは大切なことではありますが、絶対的なものではありません。

準備としてどれだけ本を読んで知識を吸収しても、不安は払拭できませんし、失敗も避けられません。

むしろ大切なことは、失敗をどのように受け入れ次につなげていくか・・・ができる

心の姿勢や価値観

人間的な資質

だと思うのです。

教職に必要とされるたくさんの知識は、教師としてデビューしてからでも充分に間に合います。

なので、入職前に読まれる本は、あれもコレも網羅するのではなく「ほどほど」で抑えましょう。

そして、ほどほどに抑えることでできた時間を有効活用して、今しかできない経験を積まれることをおススメします。

本記事では、そのような筆者の考えから、

新任教師にピッタリの

「入門書的」な本

に厳選して紹介してきました。

なのでここでご紹介した本を各分野1冊ずつでも読んでおけば、教師の仕事理解について、新任教師レベルでは間違いなく「合格レベル」です。

みなさんの教師生活が、素敵な出会いと涙と笑いで溢れるものになることを願います。

頑張ってくださいね。