この記事では、教員採用試験の試験科目「教職教養」対策の勉強法 について

- 東アカ模擬試験の偏差値を46⇒68までアップ!

- 30代半ばで3自治体に合格(負けなし)!

した筆者の経験を中心に、筆者が知る多くの合格者の経験を交えながらご紹介します。

目次

① 過去問を解いて傾向を把握しよう

まずは

教職教養の過去問を解く

ことから始めてみましょう。

過去問には、特定の自治体だけを集めた「自治体別」と、ある年度に出題された全自治体の過去問を集めた「全国版」があります。

まず取り組むべき過去問は

受験予定自治体の

受験予定自治体の

自治体別過去問

です。

自治体別で過去5年分までまとめてくれているコチラのシリーズがイチバンです。自分が受験を考えて要る自治体のモノを入手しましょう。

そして、以下の事に気をつけて取り組みましょう。

- 出題形式(マーク式・記述式・論述式)

- 出題傾向(ご当地問題・毎年出題される分野や出題されない分野の有無)

- 現時点で何点取れるか

出題傾向については、教採受験生向けの雑誌「教員養成セミナー」や、下記にオススメ教材として紹介している「教職教養よく出る過去問224」で表にまとめてくれていますので、そちらも参考にすると良いでしょう。

② 対策の見通しを立てよう

過去問で教職教養試験の傾向がつかめたら、対策を進めていきましょう。

まずは、教職教養試験に出題される各分野を、以下のような視点で分類し、対策の見通しを立てましょう。

少し、対策を進めるイメージが立ちましたか?

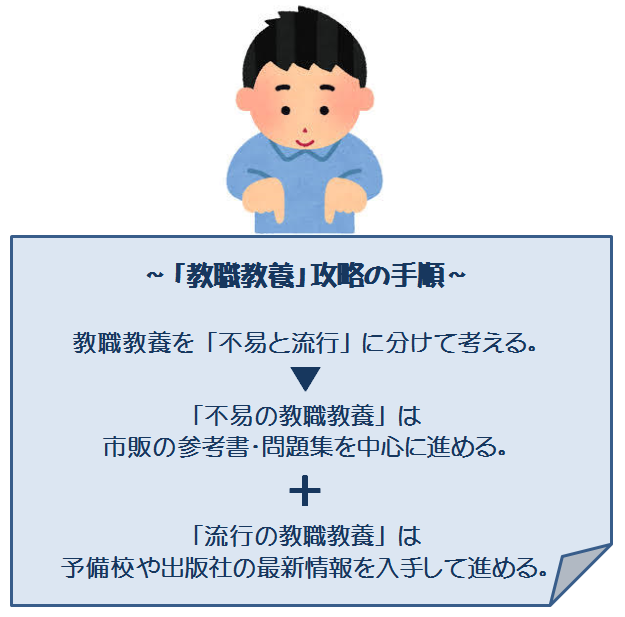

教職教養の対策を進める上で、まず押さえるべきことは

教職教養を

「不易と流行」に分類する

そして、それぞれに違った勉強法で対策を進める見通しを持つことです。

目の前にある問題集や参考書を片っ端から順番にやる・・・そんな勉強法で失敗してきた方は、特に参考にしてください。

とは言え、これだけでは分かりにくいと思いますので、各手順の詳細をオススメの教材とともに具体的に説明します。

③ 教職教養を「不易と流行」に分けて対策しよう

では、実際に教職教養を 「不易と流行」 に分けてみましょう。

「不易」の教職教養とは?

まずは「不易の教職教養」とは何かを説明しましょう。

「不易」とは、どれだけ社会が変化しても、時代を進んでも変わらない価値や意味のあるもの のことです。

そこで、教職教養の中での「不易」として、以下の分野を挙げることができます。

- 教育心理

- 教育史

- 教育原理

- 教育法規

厳密に言うと、教育史以外は時代の変化とともに変わることがありります。

しかし、ココに挙げた分野は、みなさんが教採受験をする間(数年浪人したとしても)にコロコロと内容が変わるモノではありません。

なので、ココに挙げた教育史以外の3分野も「不易の教職教養」として理解しましょう。

「流行」の教職教養とは?

次に「流行の教職教養」とは何かを説明しましょう。

「流行」とは、時代の変化とともに価値や意味を変えていく必要のあるものや変わっていくもの のことです。

そこで、教職教養の中での「流行」は、以下の分野を挙げることができます。

- 文部科学省など政府中央機関答申

- 学習指導要領

- 教育政策(国だけでなく自治体の政策)

- 各自治体発行の教育関係配布物

どれも時代の流れで、内容や注目される点が変わるものばかりですね。

このように、まず 教職教養を「不易」と「流行」に分けて意識し、それぞれに違った方法で対策をすること が有効です。

なぜなら、同じ教職教養であっても

不易と流行では

有効な対策方法が違う

からです。

ではココからは「不易な教職教養」と「流行の教職教養」それぞれの対策・勉強法について、筆者が最もオススメする対策方法を説明します。

④「不易の教職教養」の対策方法

まずは 「不易な教職教養」の対策・勉強法 についてご紹介します。

それは、ズバリ!

市販の参考書や問題集を

活用すること!

です。

不易な教職教養はコロコロと重要性や意味が変わることはほとんどありません。なので、市販の問題集や参考書で充分に対応できます。

むしろ、長年蓄積してきたノウハウが生かされている予備校や有力出版社が発行している問題集や参考書のほうが良いのです。

では、次にオススメの参考書や問題集をご紹介しましょう。

コレで合格!?

オススメ参考書&問題集3選+α!

教職教養対策にオススメの参考書&問題集を「3つと+α」はコチラ!

①自治体別教職教養過去問題集

言わずと知れた、自治体別に過去3~5年分の過去問をそのまま掲載した、ありがた過ぎる問題集。

教採は自治体で傾向が違います。自治体によって「出る分野」「出ない分野」があるくらいです。

第一希望はモチロン、併願先の分もぜひ手にして効率良く対策を進めましょう。

②教職教養らくらくマスター

出題されやすいところを中心にわかりやすい解説が掲載されている要点チェック本。

項目別に出題頻度が示されているので、対策の優先順位もつけやすい。

文庫本サイズでコンパクト。通勤・通学中でも勉強ができ、無駄な時間をなくして最短期間で合格レベルの実力を養えてしまう・・・という、受験生の強い味方です。

③教職教養よく出る過去問224

先の「らくらくマスター」の親子版。

2冊を併用すれば、内容がリンクしているので学習しやすい。

よく出る過去問だけに絞って編集されているので、効率良く実践力を高められる超良書。

+α オープンセサミシリーズ「教職教養」参考書Ⅰ・Ⅱ

そして、もうひとつ。

用語、法令、など・・・どうしても深い理解が必要な場合に備えて・・・辞書的な利用をするために、コチラを持っておくと大変便利。

他にも、受験生のタイプ別(時間が無い人、ガッツリ高得点を狙いたいなど・・・)にオススメの問題集&過去問を知りたい人はコチラを参考にしてください。

④「流行の教職教養」の対策方法

次に 「流行の教職教養」の対策・勉強法 についてご紹介します。

それはズバリ!市販の参考書や問題集をアテにせず

可能な限り

最新情報をゲット!

することです。

ちなみに、市販の出版物は執筆から出版までに掛かる時間が長いため、以下のデメリットがあります。

- 執筆当時の情報なので、最新情報が入っていない。

- 古すぎて役に立たない情報が混ざっていることもある。

教員採用試験に出題される 「流行の教職教養」は「最新」であることが重要 です。

これは正直な話、東京アカデミーを始めとする予備校通いの受験生に有利。

予備校は常に最新情報を把握し、その中から必要な情報だけを取捨選択し、リアルタイムで予備校生に提供するからです。

予備校などに通わない独学生でも「流行の教職教養」に関する最新情報を入手する方法があります。

予備校生でなくても

最新情報をゲットできる方法

では、予備校生でなくても最新の教職教養情報をゲットできる方法をお伝えします。

以下は、ワタクシが予備校に通わない独学受験生だった頃に最新情報を得るために使った方法です。

- 一般向け公開対策講座(時事通信・協同出版など)に参加

- 受験予定の自治体が発行する教育関係配布物を参照

- 教採受験生向けの雑誌を参照

- 通信教育の付録教材を参照

これらを使えば、教職教養に限らず、教員採用試験に十分にな最新情報はほぼ完ぺきにゲットできます。

以下で、具体的に説明をします。

① 一般向け公開講座(時事通信・協同出版など)に参加

「時事通信社」や「協同出版社」など、教採対策用の書籍を出版している会社が主催する公開講座があります。

私はこれらをいくつか受講しましたが、その内容はかなり良質。

私がそう感じた根拠として以下が挙げられます。

- 担当講師が教採の問題作成経験者や現役or元予備校講師。

- 配布資料が、時代の流れに合わせて担当講師が精査したもの。

- 実際に役に立った(本番で出た)。

これらの 「公開講座」は、多くが1日完結型の講座で、値段が割高です。

しかし、私自身は「元が取れた」と思える充実した内容でしたし「情報戦で予備校生に負けていない」という安心感を得られました。

日時や費用などの開催要領については、各出版社のHPや教員採用試験に関する雑誌(教員養成セミナー、教職課程など)に掲載されています。

■時事通信社■

HP : http://book.jiji.com/kyouin/

公開講座案内 : http://book.jiji.com/kyouin/koukai/

■協同出版社■

HP : http://kyodo-s.jp/

公開講座案内 : http://kyodo-s.jp/lecture/alldate

② 受験予定の自治体が発行する教育関係配布物を参照

時々、各自治体が独自に実施している教育プログラムや取組に関する問題が出題されます。

過去問を見てこれらの問題が出題されていたのであれば、必ずチェックしましょう!

対策としては、受験予定の自治体が発行している教育関係の配布物をチェックするしかありません。資料自体は比較的簡単に入手できます。

インターネットを使えば、受験予定の各自治体教育委員会ホームページに共有されていることもあります。

ダウンロードしたり、印刷したりして利用しましょう。

また、教育委員会のある自治体施設に行くと、パンフレットのように無料で配布されていることもあります。

③ 教採受験生向けの雑誌を参照

教採受験生向けに雑誌が販売されています。

ワタクシが実際に参考にしていて、オススメなのはコチラ。

コチラは時事通信社による発行物ですが、雑誌なのでリアルタイムに近い最新情報が掲載されています。そのレベルはまさに予備校レベル。

世の中の流れから教職教養だけでなく面接などの出題予想が掲載されています。

予備校生すらこの雑誌を買ってしまうくらいなので、教採受験生からの信頼度が伺えますね。

④ 通信教育の付録教材

私が受験生の頃は「東京アカデミーの通信教育」を受講していました。

なので、4~5月くらいに3つの教職教養に関する最新情報が掲載された付録教材が送付されてきました。

これらには、次の教員採用試験で出題されそうな「時事問題・答申・指導要領など」についてまとめられていました。

評価は人によって賛否両論あるでしょが、少なくとも、私は「かなり使えた」と思っています。これらの教材を入手できただけで、東アカの通信教育を受講した甲斐があった と思っています。

現在の「東アカ通信教育」や「東アカ以外の通信教育」にも、類似書があるはずです。

独学生はシッカリとアンテナを張りめぐらせて情報をキャッチし、活用できるようにしましょう。

⑤ 実戦力を高めよう

ココまでお伝えしてきた方法で力をつけてきたら、実戦力を高める対策で仕上げに入ります。

この対策でみなさんの実力を合格圏へ引き上げます。

スポーツで言うとココまでの対策は「日常の練習」。

そしてココからの対策は「練習試合」です。

全国過去問題集に

取り組む

まずは

全国版過去問題集

に取り組みましょう。

様々な形式の問題にあたることで、知識を回答にしてアウトプットする練習です。

受験予定の自治体の形式や傾向が変わる可能性もあります。なので、全国の様々な問題に取り組んでみて、どのような形式でも対応できるようにしておきましょう。

全国過去問題集はコチラがオススメ。

日本全国の自治体で出題された教職教養問題がそのまま掲載されています。

モチロン解答付き。

無理に全国すべての問題に取り組む必要はありません。残された時間と相談しながら優先順位をつけて取り組みましょう。

時間が無ければ出題形式が似ている自治体のみをピックアップして取り組むことをオススメします。

自治体別過去問題集に

再度取り組む

全国版の過去問題集で様々な形式の問題に慣れて実践力が高まれば、最後の仕上げ。

再度

受験予定自治体の

自治体別過去問

に取り組みましょう。

ここまで、一生懸命に取り組んできた分、最初に取り組んだ時よりも点数がアップしているハズ。

さらに、改めて受験予定自治体の問題を解くことで出題傾向に慣れることもできます。結果、皆さんの実力を最適化し、合格圏へ突入していくことでしょう。

まとめ:教員採用試験「教職教養」勉強法の基本は「自分で考え・選択・工夫」して対策する

以上が、私の受験体験を基にしたみなさんにお伝え出来る「教職教養の勉強法」です。

記事を書いた者として、参考にしていただけることはとても嬉しいことです。そして、合格者の考え方や方法に耳を傾けることはとても大切な事です。

しかし、教員採用試験への合格率を限りなく100%に近づけるのであれば

です。

▼教員採用試験合格のコツ「合格体験記やアドバイスは聞いても丸飲みしないこと」について、より深く知りたい方はこちら

みなさんも、自身の置かれた状況をあらゆる角度から分析し、自分に最も合った対策や勉強法を選択してください。その結果、私と同じ方法を採ることになっても、それは 「マネ」ではなく「偶然」 です。

来夏の教員採用試験に向けて、頑張ってください。

▼内容や難易度など「教職教養」についての基礎知識を知りたい方はこちらへ

▼教職教養のオススメ問題集と参考書の特集記事を読みたい方はこちら

▼教員採用試験に受からない理由や原因とその解決方法について考えたい方はこちら